【海外归来话感受】南玉茹海外教学研修体会

作者: 来源: 发布日期:2025-09-29 浏览次数: 次

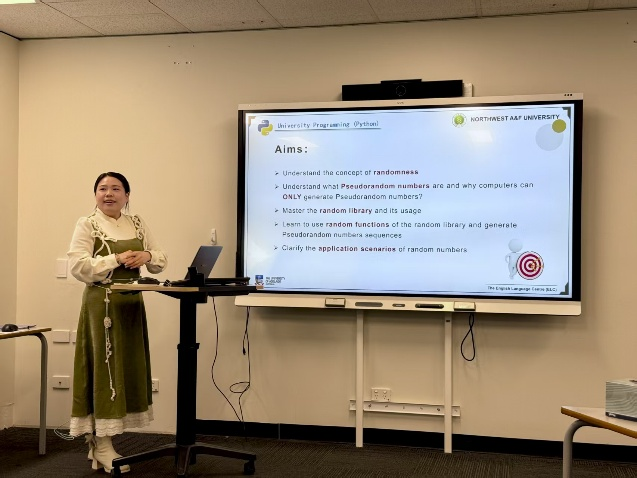

2025年暑期,我有幸作为西北农林科技大学选派教师之一,远赴澳大利亚阿德莱德大学英语语言中心(EMI中心),参与为期两周的“AI赋能国际化教学创新”专题研修。这段跨越半球的学习旅程,不仅让我沉浸式体验了国际前沿的教学理念与技术,更在主动学习与AI教学工具的深度融合中,找到了突破传统课堂局限的新路径。尤其是在研修最后阶段,我以《Python程序设计》课程中的“随机数(Random Numbers)”为主题,完成10分钟全英文教学设计与实践,将所学所思转化为具体教学行动,真正实现了从理念认知到实践落地的跨越。以下,我将从研修核心收获、随机数教学设计实践两方面,梳理此次研修的所得所悟。

一、研修核心收获:理念革新与工具赋能的双重突破

阿德莱德大学EMI中心的研修课程以“理论+实操+反馈”为闭环,围绕“主动学习”与“AI教学工具”两大核心展开,彻底打破了我对传统课堂的固有认知,让我在教学理念与技术应用上均实现了质的提升。

(一)主动学习:从“教师主讲”到“学生主导”的范式转型

研修初期,阿德莱德大学的授课导师便通过一组对比数据颠覆了我的认知:研究显示,传统讲授式课堂中,学生课后1周的知识留存率仅为5%~10%,而融入主动学习的课堂,知识留存率可提升至50%以上。这一数据让我深刻意识到,“教师讲得精彩”不等于“学生学得有效”,真正的教学应聚焦让学生“动起来”——动脑思考、动手实践、动口交流。

在“Active Learning & Motivating Students”模块中,我们亲身参与了十余种主动学习策略的模拟实践,其中“Think-Pair-Share(思考-配对-分享)”这种方法给我留下了尤为深刻的印象。例如在探讨“如何设计课堂互动”时,导师先让我们独立思考5分钟,列出3个传统课堂互动的痛点;随后5人一组交换思路,补充完善;最后随机抽取小组分享,其他成员通过AI工具Mentimeter实时标注认同度最高的观点。整个过程中,每个参与者都无法“置身事外”,原本沉默的个体思维在小组协作中被激活,最终形成的共识也远比导师单向讲解更具说服力。

导师强调,主动学习的核心不是形式上的热闹,而是认知上的深度参与。以程序设计类课程为例,不能仅停留在让学生写代码的层面,而应设计需要学生分析、推理、创造的任务——比如让学生基于真实场景设计随机数的应用方案,而非单纯记忆随机数的定义与函数实现。这一理念为我后续随机数的教学设计奠定了核心基调。

(二)AI教学工具:从“辅助工具”到“教学伙伴”的角色升级

研修过程聚焦AI工具在教学全流程的应用,我们系统学习了Mentimeter、Wordwall、ChatGPT等工具的实操方法,彻底改变了我对AI只是“题库”或“翻译器”的浅层认知。这些工具的价值,在于将教师从重复性劳动中解放,让我们有更多精力关注教学设计与学生个性化需求。

Mentimeter:实时反馈与互动的“桥梁”。这款工具支持投票、词云、开放式问答等功能,尤其适合课堂即时诊断。例如在讲解完一个知识点后,教师可快速发布1~2道选择题,学生通过手机扫码作答,系统实时生成正确率图表——若某道题正确率低于60%,则立即调整讲解策略,避免“学生不懂却不敢说”的问题。在后续随机数教学中,我计划用它收集学生对“随机数应用场景”的认知,通过词云直观呈现大家的想法,再针对性展开讲解。

Wordwall:游戏化学习的“催化剂”。该工具提供匹配、分类、填空等18种互动模板,可一键生成小游戏。例如将随机数生成方法设计成“配对游戏”,让学生将函数方法与实现匹配,在竞争中巩固基础知识。相比传统习题,这种形式更能激发学生的参与热情,尤其适合较低年级或基础薄弱的学生。

此外,研修还提到了AI伦理与学术诚信问题,明确AI的使用边界——例如可让学生用AI整理课堂笔记框架,但需自行补充细节;或可让AI生成案例初稿,但需学生修改并标注AI使用情况。这让我意识到,AI赋能的前提是“规范与引导”,而非“放任与依赖”。

二、随机数全英文教学设计与实践:理念与工具的融合落地

研修最后一天,每位学员需结合自身学科设计10分钟全英文微型课。我聚焦《Python程序设计》课程中的“随机数”主题,目标受众为大一非计算机专业学生(具备基础Python语法知识),核心目标是让学生理解随机数的概念、掌握random库核心函数,并能解决简单的随机数应用问题。整个设计以“问题驱动+动手实践”为核心,融入AI工具与主动学习环节。

在10分钟的微型课实践中,以下两个环节的效果远超预期,也得到了研修导师与同伴的认可:

一是伪随机数的具象化演示:在讲解种子(seed)时,我先在Python IDE中运行random.seed(42),再连续两次调用random.randint(1,100),让学生直观看到两次结果均为81——这一“反常识”的现象瞬间引发讨论,有同伴立即提问:“Why is the result the same?” 此时再解释计算机通过种子生成可预测序列,学生理解起来更顺畅。这种先展示现象、再讲解原理的设计,完美契合了编程教学的直观性原则。

二是Wordwall配对游戏的高参与度:参照讲稿对常用随机函数的分类,我在Wordwall中设计了“函数 - 功能”配对任务。这一环节彻底打破了编程课堂“教师讲、学生听”的沉闷氛围——原本对函数记忆有畏难情绪的学生,通过讨论主动梳理函数功能,充分体现了让学生主动参与的设计初衷,也验证了游戏化教学对函数记忆的高效辅助作用。

两周的阿德莱德大学研修,是一次跳出舒适区的挑战,更是一次重塑编程教学认知的成长。从最初对主动学习能否适用于编程课堂的疑虑,到成功设计并实践随机数微型课;从对AI工具的谨慎使用,到能熟练用其辅助认知诊断,任务设计。这段经历让我深刻体会到,编程教学改革的核心不是技术的堆砌,而是“以学生为中心”,让技术服务于理解代码、解决问题的本质目标。

回到西北农林科技大学的课堂,我深知此次研修的结束,才是真正课堂教学革新的开始。未来,我将以随机数模块为起点,持续探索“主动学习+AI赋能”的编程教学模式,让农林类专业的学生不再害怕编程,而是能用编程解决专业问题,为培养具备“编程思维+专业能力”的新时代农林人才贡献自己的力量。路漫漫其修远兮,吾将上下而求索——这既是此次研修的感悟,也是我未来教学之路的坚定信念。