【海外归来话感受】宋菲海外教学研修体会

作者: 来源: 发布日期:2025-09-29 浏览次数: 次

在全球高等教育加速数字化与国际化交汇的背景下,人工智能(Artificial Intelligence, AI)已从边缘技术演进为重塑教学范式、重构学习体验的核心变量。为系统回应“AI 如何赋能课堂”与“学生如何深度参与”两大议题,本人于2025年8月赴澳大利亚阿德莱德大学参加“AI 赋能国际化教学创新”专题研修。项目以“技术—教学法—评估”三维协同为设计框架,聚焦 AI 与 EMI(English as a Medium of Instruction)、主动学习(Active Learning)、项目式学习(Project-Based Learning, PBL)的耦合机制,旨在提升教师的教学设计力、学习诊断力与跨文化胜任力。

通过此次学习,我不仅拓宽了教学视野,更深刻认识到AI技术与教学深度融合的潜力,以及学生参与式教学在提升学习成效方面的关键作用。以下是我此次学习的系统总结与反思。

在研修中,AI被多次强调为“教学的增强工具”而非“替代者”。人工智能不仅可辅助教师进行教学设计与资源生成,还能在课堂中提供实时学习支持。例如,在语言支持层面,诸如Grammarly、ChatGPT、Quillbot等工具能帮助学生优化语言表达,减轻因语言障碍带来的学习困难;在内容生成方面,AI可依据教学目标迅速生成习题、词汇表、摘要及图示等教学材料,显著提高备课效率;在个性化反馈环节,AI能基于学生作业提供定制化建议,协助教师实施差异化教学;在课堂互动方面,借助Mentimeter、Padlet、Slido等工具,可实时收集学生反馈,增强课堂参与性。可见,AI已不再仅是抽象的技术概念,而是已经深入教学全过程的实用工具。

作为一名大学数学教师,我始终关注如何在教学中提升学生的理解力、参与度与批判性思维能力。通过研修,我认识到AI可在以下方面发挥重要作用:

1.生成数学问题与解答:AI可根据指定知识点生成难度适中的题目,并附上详细解答,适用于课后练习与自测。

2.可视化与建模:AI工具可生成函数图像、几何图形、数据图表等,帮助学生更直观地理解抽象概念(如数学中的函数关系、几何结构)。

3.实时反馈与参与度提升:通过Slido、Mentimeter等工具进行实时投票与问答,有效打破课堂沉默,鼓励每位学生参与。

4.错误分析与学习反馈:AI可分析学生在解题过程中的错误类型,提供针对性建议,辅助教师进行精准指导。

5.小组构建与协作学习:利用AI根据学生兴趣自动分组,促进更有效的合作学习。

研修中也深入探讨了AI应用的伦理问题,例如学生使用AI工具是否应当声明?教师如何在评价中识别AI的参与程度?这些问题引发了我的深入思考:AI的使用须建立在透明、合理且以教育为导向的基础之上。教师应引导学生合理运用AI,而非以之替代自主思考。

在“主动学习”模块,我们系统学习了相关理论与实践。主动学习强调学生在课堂中的积极投入,具体方式包括思考与解决问题、同伴讨论、表达与质疑、反思与总结等。哈佛大学的研究表明,尽管学生在主动学习课堂中可能“感觉”收获较少,但其实际学习成效显著优于传统讲授式教学。这一“感知与实效之间的反差”促使我反思传统数学教学中的问题。在传统数学教学中,学生往往习惯于“听讲—模仿”模式,而缺乏“思考—建构”过程。本次培训使我认识到,主动学习不仅是一种教学策略,更是一种课堂文化的重塑。

在数学课堂中,可引入更多“问题解决型”任务,如小组合作推导公式、利用GeoGebra等进行可视化探究、设计“数学辩论”环节以比较不同解法的优劣等。

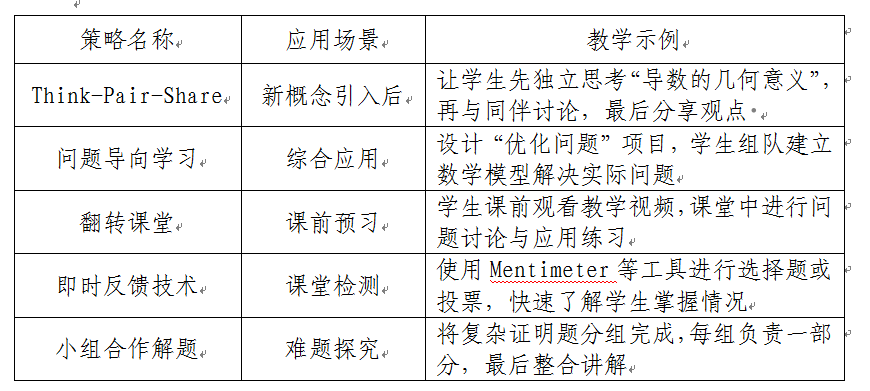

基于研修内容,我总结了以下适用于数学教学的主动学习策略:

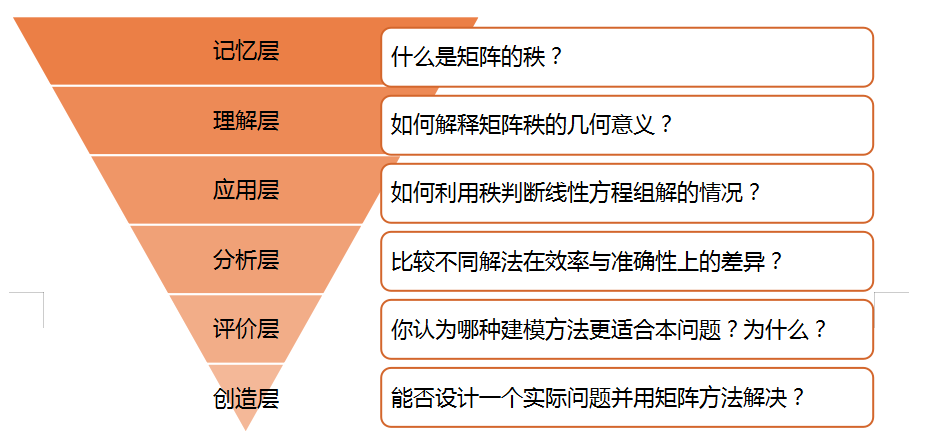

在课堂教学中,应注重提问策略,减少如“是否理解?”

在课堂教学中,应注重提问策略,减少如“是否理解?”之类的封闭式问题,增加如“你如何解释这一概念?”或“若改变某一条件,结果如何?”等高层级开放性问题。可依据布鲁姆认知分类理论设计问题,从记忆、理解、应用,逐步过渡到分析、评价与创造。在此过程中,AI可协助教师生成不同认知层次的问题,确保其清晰性、挑战性与启发性。通过分层提问,教师可以逐步引导学生从“知道”走向“理解”,从“应用”走向“创新”。

实施过程中,可通过多种策略鼓励学生参与和发言。运用“Think-Pair-Share”方式,逐步由个人思考过渡至小组及全班分享,减轻发言心理压力;利用Mentimeter等技术工具匿名收集答案,使不善表达的学生也能参与;合理运用等待时间(Wait Time),提问后预留5–7秒供学生思考与组织语言;同时对学生的任何尝试予以积极反馈,营造安全、支持的课堂氛围。

通过此次研修,我深刻意识到教师角色的转型已尤为迫切。教师应从知识的“传授者”转变为学习的“设计者”与“促进者”。AI并非替代教师,而是教学的赋能工具。再先进的技术也无法替代教师对学生的情感关怀与人文培育。技术之宗旨应为赋能于人,而非取代人。合理运用AI可提升教学效率、拓展教学可能、实现个性化支持。学生参与是教学成效的核心,主动学习、提问引导、小组合作等策略能显著提升学生的学习深度与满意度。教学的本质在于“育人”而非“教书”,我们应聚焦于学生的思维发展、合作能力、创新意识与跨文化素养。

基于本次所学,我计划在未来的数学教学中进行以下尝试:

课前:使用AI生成章节核心概念清单和预读问题。制作中英术语对照表(Glossary)和可视化图解(如导数、积分的几何意义),提前发放给学生;设计基于PBL的数学建模项目,以提升学生的应用能力与团队协作水平。

课中:采用“分块教学(Chunking)”模式,每讲解15分钟概念即插入AI生成的小型练习(如匹配题、选择题),通过Mentimeter等工具实时检验理解程度;在讲解证明时运用“分步示例”策略,邀请学生解释某一步骤的逻辑;鼓励学生使用GeoGebra、Desmos等工具进行探索并分享发现。

课后:设计AI辅助的讨论题,如“比较牛顿-莱布尼茨公式与格林公式的异同”,要求学生在论坛上发言。组织学生以团队合作形式完成数学建模项目等。

在阿德莱德大学为期两周的学习,是一次充实而深刻的学术经历。我不仅接触到全球教学前沿理念与工具,也在与各国同行的交流中拓宽了视野。AI赋能教学并非边缘化教师,而是将其从重复性劳动中解放,更专注于教学设计、思维启发与人文互动。正如培训中所强调:“教师的作用是创造学习发生的条件”。在今后的教学中,我将持续探索AI与教育融合的路径,致力于构建更加高效、包容、具有人文关怀的数学课堂。

教育是一场双向奔赴的旅程。我们不仅要教会学生“学什么”,更要引导他们“如何学”与“为何学”。愿我们都能在教学的旅途中,不断成长,不断前行。

谨向教务处、教学发展中心与理学院对本次培训的支持表示诚挚感谢,同时也衷心感谢阿德莱德大学培训团队的专业指导以及所有参训同仁的热情交流与分享。