【浙江大学研修心得】郑惠玲浙江大学研修心得体会

作者: 来源: 发布日期:2025-09-08 浏览次数: 次

2025年6月23—27日我参加了在浙江大学进行的浙江大学-西北农林科技大学人工智能专题培训班学习,培训内容丰富,知识密集,我收获颇丰。

感受到吴彦教授对政策熟知于心,能娴熟地结合事情、民情、国情将课程思政做到润物细无声,育人于无形的强大思政教学能力;李卫旗教授铿锵有力、逻辑清晰地为我们细数了AI在日常生活、医疗、工业、生命科学、农业产业中的最新进展,以及令人激动不已的未来前景,令我震撼并期待;金小刚、余建波、翁恺、冯毅萍等其他几位浙江大学和上海交通大学的教学名师详细介绍了他们及他们学校在“AI+教育”中取得的丰硕成果,令我感到了我校与他们的差距,同时也学习了AI+教育的真正含义和课程以及专业的升级路径。

人工智能是第四次工业革命。人工智能作为一种基础性、驱动性的技术力量,与制造、医疗、教育、交通、农业等多个领域进行深度融合,创造出新的产品、服务和商业模式,从而推动传统行业的转型升级和社会经济结构的变革。人工智能正改变着人们生活、学习和工作的方方面面。作为高校教师,我深刻认识到这种改变的力量,以及改变的速度。认识到人工智能是提高教师工作效率、提高教育质量、推进教育公平的有力工具。因此,作为高校教师,当前应主动积极地学习、使用、并大力推广人工智能,在推进教育数字化,赋能学习型社会建设中做出自己应有的贡献。

培训学习激发了我想用好AI工具做好智慧课程建设,转型升级所在专业的思考,下面针对动物科学专业生物统计与试验设计智慧课程建设将我的思考总结如下:

认知重构:跨越传统教育边界

通过在浙江大学为期一周的密集学习,以及了解了浙江大学和上海交通大学在AI+教育方面取得的成果以后,我对教与学的认知进行了重新建构。“AI+教育”是当今最具变革性的交叉领域之一,它正在深刻重塑教与学的方式、教育管理模式以及整个教育生态。其核心在于利用人工智能技术赋能教育,实现个性化、高效化、公平化的学习体验。知识传授的范式已经被颠覆,传统学科的壁垒也在消融,新的知识单元不断涌现。生成式AI通过跨领域数据融合重构知识生产范式,促使教育体系突破传统学科专业的固有边界,进而推动整个学科体系的转型升级。我关注到一组数据:传统课堂的知识留存率不足30%,而AI驱动的场景化学习可达75%;教师60%重复性工作(如作业批改、基础答疑)可由AI接管;农科领域80%的经典实验可通过数字孪生技术安全复现。

“学科+ AI”课程并非简单叠加技术模块,而是构建“专业+”的智能素养培育体系。其核心在于立足学科本体特征,通过“三层次融合”,即思维范式、方法工具、应用场景的交叉渗透,培养学生运用AI技术拓展专业边界、解决复杂问题的能力。

我作为从事动物遗传育种相关课程教学30多年的老教师,我深刻意识到:教育AI化不是技术叠加,而是教育重构。对于生物统计这类高抽象度、高计算量、实践成本高的课程,使用AI重构课程,并打通相关课程之间的壁垒,构建相关学习平台将大大提高专业教学质量,也是未来教学的愿景。

生物统计与试验设计课程升级初步设想

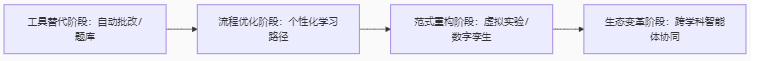

通过培训,我了解到AI教育发展的四阶跃迁模型如下:

遵循这个AI教育发展模型针对动物科学专业的生物统计与试验设计课程我设想如下:

2.1 构建智能知识中枢

2.1.1架构动态知识图谱:筛选200个以上知识点,构建知识图谱,并整合多年、大量科研数据,形成科研案例推理引擎。

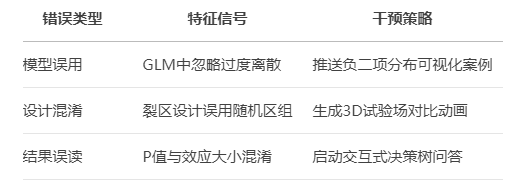

2.1.2 基于Transformer模型开发学习预警模块:

例如:

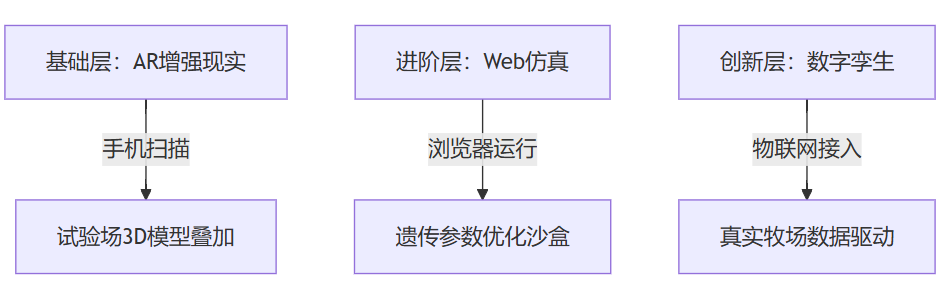

2.2 虚实融合实验平台开发

2.2.1 三层实验体系架构

(1) 统计诊断机器人 对学生提交的R代码输出错误报告(含修正建议)

首批完成项目:畜禽遗传参数和育种值估计

(3)智能评估体系重构 采用三维度能力雷达图评估法,对统计思维、软件实操、科研迁移做出综合评估。

(4)牧场数据驱动学习闭环

牧场传感器——[加密传输]-->学习服务器 --> 生成教学数据集-->学生分析结果 --> 优化牧场生产模型

2.3 未来愿景

构建“四维智慧教育生态”:

[知识图谱中枢]

↑ ↓

[真实牧场] ← 数据流 → [虚拟实验室]

↓ ↑

[AI评估云平台]

2.4 结语

在以上设想框架下,9月份争取完成知识图谱中枢搭建,并上线生物统计与试验设计智慧课程,并期待逐步完善。